2023-11-6

志度寺、長尾寺、そして八十八番札所『大窪寺』はほぼ直線上に並んでおり、「上がり三ヶ寺」と呼ばれています。それは里道を辿り、もう間もなく結願だと喜びをかみしめる遍路道。本日は結願に王手をかける八十七番札所まで打ちました。最後の八十八番札所は明日のお楽しみです。

水場に困る公園

ランパル広場からおはようございます。人通りが多そうな公園ですが実際はさみしいものです。公園内にある旧トイレ?みたいな建物も廃墟状態ですし。人気が無くて水飲み場があれば十分じゃんと思ってここにテントを張ったのですが、張った後に水場が枯れていることに気づきました。゚(゚^ω^゚)゚。

しかしランパル広場は志度総合運動公園という超デカイ公園の一区画なのでちょっと散歩すればほかに水飲み場があるだろうとうろついたら、枯れている水飲み場しか見つけられず30分くらい夜の公園を徘徊することになりました。体調が悪い時に限ってこういうことになる(^-^;

そんな出来事も過ぎればブログのネタですけどね。その場では般若の形相になりますが(メ゚皿゚)

ランパル広場を出たらさっそく次の札所へ。

【八十六番札所】補陀落山『志度寺』

志度湾沿いにある八十六番札所の名前はそのまま『志度寺』です。

志度寺の山門くぐる前に自性院という所があるんですけど

ここは江戸時代の発明家・平賀源内のお墓があるんですよね。志度寺に参拝する前に拝んでおきます。

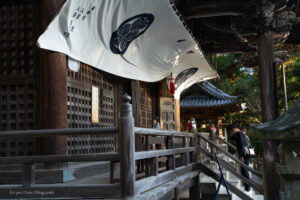

山門

そしてこちらが志度寺の山門。デッカイ草鞋も掲げられて立派な門です。

山号は補陀落山。補陀落とは観音菩薩が降臨するとされる浄土の事です。昔から志度寺はこの補陀落への入り口だと信じられてきました。補陀落と言えば金剛福寺でも出てきた補陀落渡海の荒行ですよね。補陀落渡海とは観音様の降臨する補陀落を目指してひとり船で海を渡る生還の可能性はほぼない決死行の事。”ほぼ”というのは嵐で流されて陸に打ち上げられるパターンもあるからです。そんな補陀落と渡海は切っても切り離せない要素。志度とは元々は補陀落を目指して海を渡るという「志渡」の文字を使っていたとも言われます。

境内は庭というには森すぎる緑豊かな場所です。

手を洗いまして、

謎のどこでもドアを見たら、

五重塔を観察。この五重塔も遠くからでも目立つのでいい目印になりますよ。しかし塔が木に隠れて上手く撮れませんね。せっかくの四国霊場に四つしかない五重塔なのですが。

本堂

本尊:十一面観世音菩薩

真言:おん まか きゃろにきゃ そわか

志度寺は創建が625年と伝わる四国屈指の古刹です。創建にまつわる伝説には藤原鎌足の息子である藤原不比等が登場します。藤原鎌足を供養するために奈良の興福寺を建立する際、唐から三つの宝珠を送ってもらいましたが搬送トラブルがあり三つの宝珠の内一つが志度の海で難破。もう一つが龍神に奪われてしまいます。

宝珠を取り返すために志度を訪れた不比等は一人の海女と出会い恋に落ちます。海女は房前という男の子を生みました。息子の立身出世を願う海女は、房前を世継ぎにするという約束を取り付け、自身の命と引き換えに龍神から宝珠を取り戻します。

不比等は海辺に海女の墓と「死渡道場」という堂宇を建立しました。海女の願い通り立身出世のかなった房前は、行基菩薩とともに志度を訪れ、亡き母のために伽藍を建立し「志度寺」と寺号を改めたといいます。ここで行基菩薩と行動を共にするのアツすぎるでしょう。

大師堂

たびたび戦禍に巻き込まれた志度寺ですが、高松藩主松平家の力添えで再興しました。

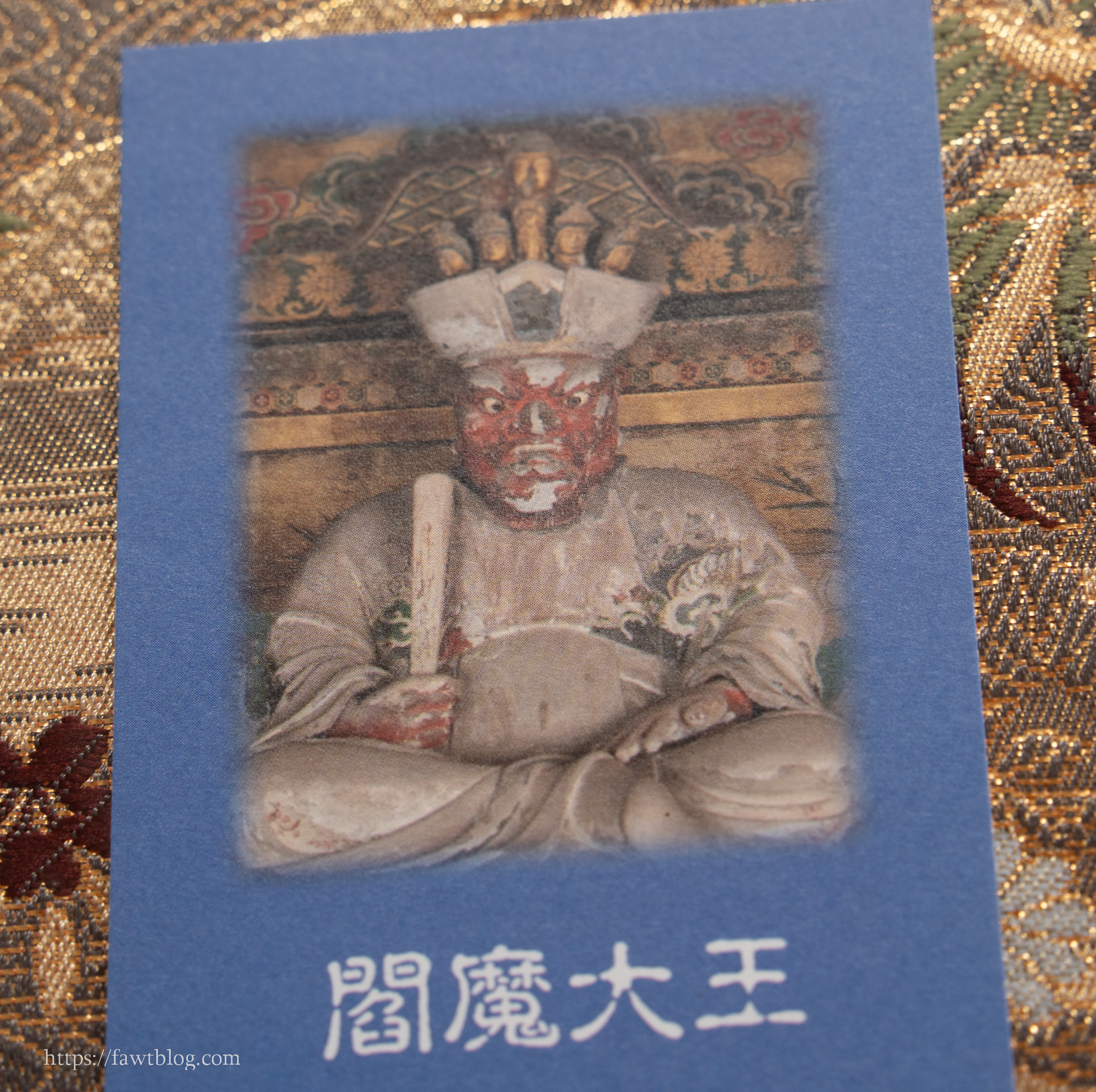

琰魔堂

志度寺には閻魔大王も祀られています。この閻魔様は本尊の十一面観世音菩薩と同体とされており、その証に閻魔様の頭には十一面の仏面が戴かれています。お地蔵さまは閻魔大王だという話は聞いたことはありますが、十一面観世音菩薩と同体というのは志度寺で初めて聞きましたね。

琰魔堂にあるスイッチを押すと中の閻魔様がライトアップされるので良く見えます。実物は写真には撮れないので

志度寺でもらった御影札を撮りました。確かに頭に仏面がありますね。

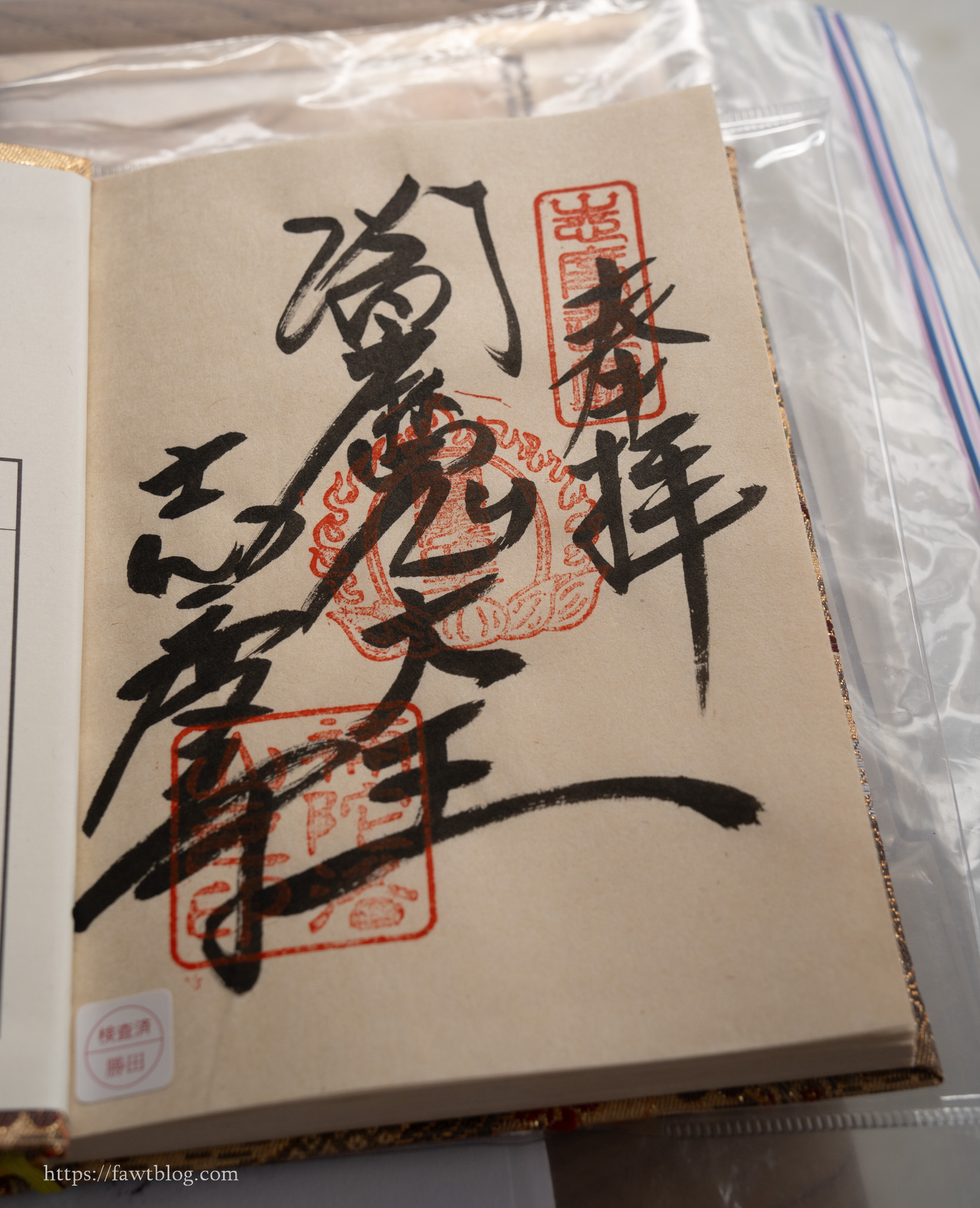

納経所

琰魔堂をお参りしたら納経所です。

ガッツリ旗に十一面閻魔大王と書いていますね。というかやけにケムいんですけど一体……。

濃霧? というレベルで枯れ葉が燃やされていて笑いました。思えば境内全体がうっすら曇っていましたね。

志度寺の納経所は一番印象深い納経所になりました。札所としての志度寺の御朱印以外に、閻魔大王の御朱印も納経帳の余ページに頂いたので。閻魔様の御朱印は欲しいと思っちゃったんですよね。

またこの御朱印をもらったページも面白くて、最初は八十八番札所『大窪寺』の次のページを開いてお願いしたんですよ。そうしたら職員さんが「一番最後のページに書いても良いですか?」と聞くんですね。なぜかというと、閻魔さまには人生の一番最後でお世話になる事になるので一番最後に書くのだと。これは私は感動しましたね。そりゃそうだと。

お遍路は八十八番まで打ったらとりあえずは終わりですけど、そこから閻魔さまのページまでの余白こそがそれからの人生なわけですから。納経帳の統一感としては札所の御朱印だけで埋めるのがいいかもしれませんけど、私は志度寺では閻魔大王の御朱印も頂くことをおススメしますね。

NEXT☞ 八十七番札所『長尾寺』

次の札所までの距離:約7km

移動時間(徒歩):約2時間

コメント