2021-10-9

下ノ廊下-2021-10-09 / fawtさんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

下ノ廊下

人の立ち入りが難しい秘境や神域はいくつもありますが、その中でもここは特に格別な場所のひとつではないでしょうか。

3000m級の山々に挟まれた黒部峡谷。その雄大な自然は言うまでもありませんが、道中に目にするダム建造物からは、自然と戦いながら築き上げてきた人間の力をも感じ取ることができます。

秘境の豊かな自然と、先人たちの努力の積み重ねによる人工物。一見相反するそれらが、この下ノ廊下では見事に調和し、ここでしか見られない美しい景観を作り出しています。

そんな下ノ廊下を、今回ようやく歩くことができました。一泊二日の少し危険なトレッキング。その記録をどうぞご覧ください。

下ノ廊下とは?

黒部ダムから仙人谷ダムまで約16.6kmにわたって続く歩道。戦前からの電源開発を目的に、日本電力が建設したことから「旧日電歩道」とも呼ばれています。

下ノ廊下を歩く場合、一般的には黒部ダムから欅平までの区間を進むことになります。そのため仙人谷ダムから欅平まで伸びる「水平歩道」約13kmも合わせて通ることに。

黒部峡谷という要塞のような自然に穿たれた足場は、必要最低限の幅しかありません。転落防止の柵もなく、総距離およそ30kmの狭い道を集中力を切らさずに歩き通す緊張感。まさに冒険そのものです。

開通時期は?

下ノ廊下が開通するのは毎年わずか2カ月弱。北アルプス奥地に位置するため、冬に積もった雪がなかなか消えず、黒部特有の過酷な環境で桟橋や梯子も損傷を受けます。そのため、雪解けを待って整備が始まるのです。

整備が終わるのは9月ごろ。11月には歩道が凍結してしまい、シーズンはあっという間に幕を閉じます。残雪が多い年は開通自体が見送られることもあり、歩けること自体が貴重な体験といえるでしょう。

一日目 信濃大町駅より

6:05 信濃大町駅

今回の下ノ廊下は黒部ダムからスタートして欅平をゴールとするルートを通ります。まずは信濃大町駅からバスで扇沢まで。

扇沢からは電気バスで関電トンネルを通り黒部ダムへと出ます。

6:45 扇沢

扇沢駅内に設置された『黒部の太陽』の記念パネルです。黒部の秘境を歩くということでもちろん予習として『黒部の太陽』は観てきました。先日観た映画の記念パネルが飾られているのを見てこの時点でテンションが上がります( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

扇沢からは電気バスで関電トンネルを抜けて黒部ダムへ。この関電トンネルが『黒部の太陽』の主要舞台で、黒部ダム建設の要となったトンネルです。

この青い光のエリアが破砕帯です。

岩盤の中で岩が細かく砕かれた軟弱な層。ここにため込んだ地下水がトンネル掘削時に大量に噴出した。

この破砕帯ゆえに困難を極めた関電トンネルの掘削。人が吹き飛ばされるほどの噴水に、崩れる土砂。破砕帯の存在は黒部ダム建設自体が危ぶまれるほどの障害でありトンネル工事は困難を極めました。

破砕帯はわずか80mほどでしたがこれを攻略するために約7カ月の期間を要しています。

映画『黒部の太陽』でも描写のほとんどはこの破砕帯との格闘に費やされていましたね。

まだ下ノ廊下トレッキングは始まってもいないのに、この関電トンネルを通るだけで既に感慨深いものがあります。

7:15 黒部ダム

20分ほどバスに揺られて黒部ダム到着。

黒部ダム自体は以前に観光で訪れたことがありますが、全くその時とは気持ちが違いますね……。以前は観光、今回は冒険。気が引き締まります。

黒部ダムにでる方々は左の「立山・室堂方面」の案内板の方向に進んでいきます。直進する案内板には「日電歩道」の文字が。これこそまさに下ノ廊下へ誘う案内板です。

とはいってもいきなり下ノ廊下には向かわず、一旦は黒部ダムを見ておきましょうか。黒部ダムはアーチ式ドーム型ダムで、その高さは186m。日本で最も高く、世界でも最高クラスの巨大ダムです。

ちょうど放水するタイミングでした。下ノ廊下を渡るとこの黒部ダムを下から見上げることになります。放水中の黒部ダムを見上げる経験は中々得られなさそうなのでとても楽しみです。

さて、黒部ダムも堪能したところでいよいよ下ノ廊下へ入ることとしましょうか……。

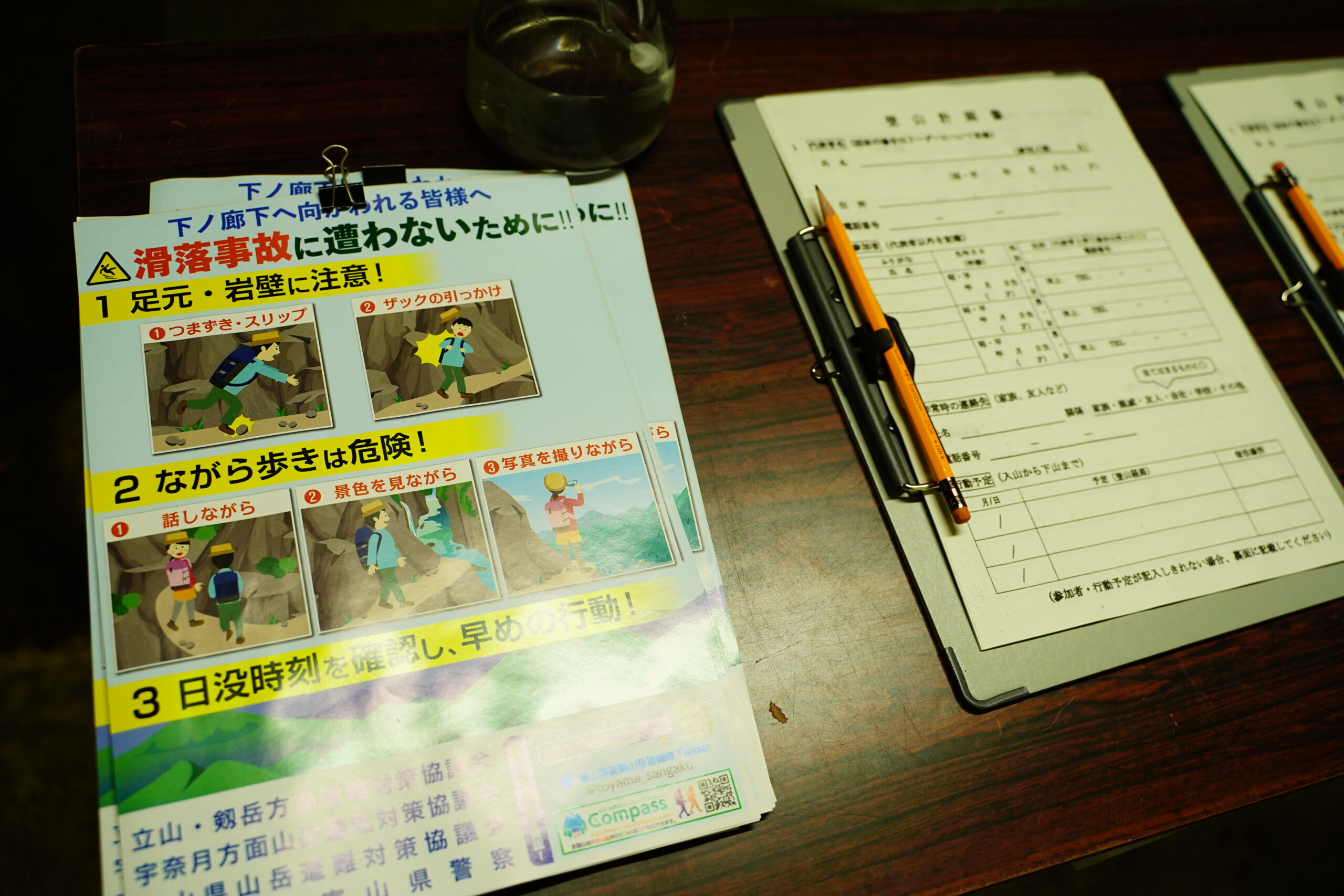

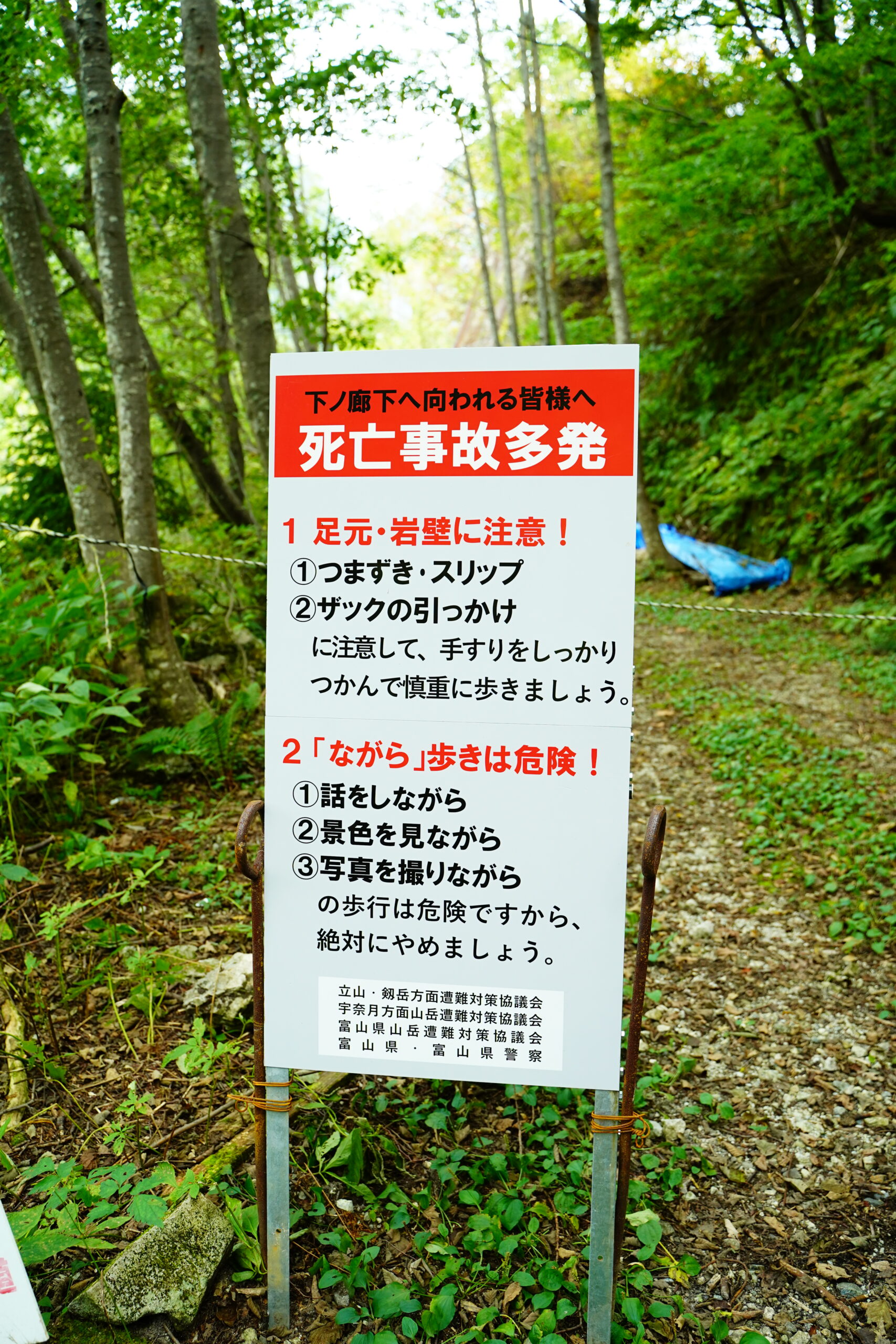

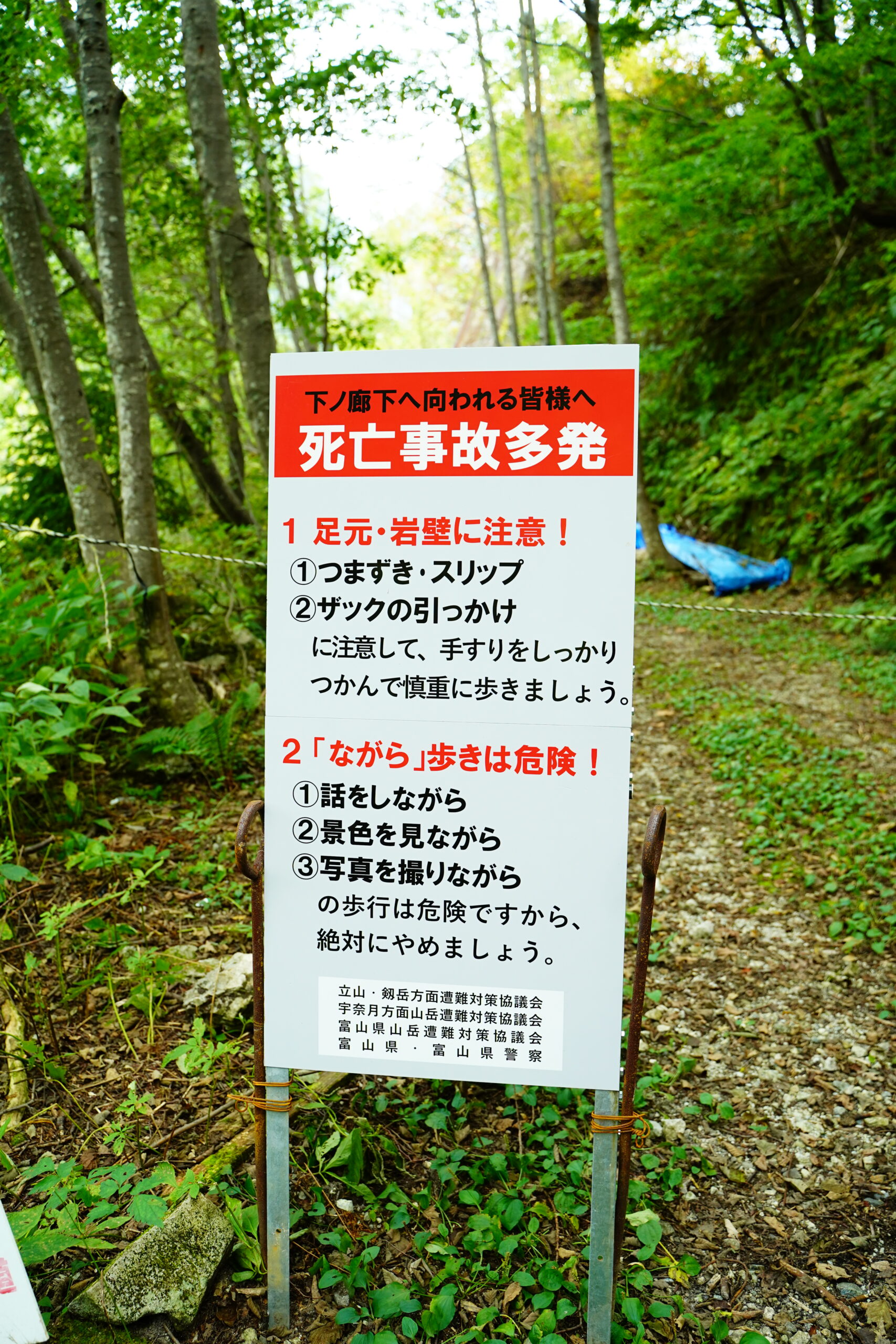

登山届を書きます。リスクがあるのはどんな登山でも同じことですが、下ノ廊下ではそれが一層大きく感じられます。登山届を書く時点で少し緊張してしまいますね。

「危い!」

ほこから

ほこからあぶい!?

アブナイの送り仮名は表記によってバラバラで混乱してしまいますよね。

一歩隣はがけっぷち。少しの躓きも許されません。絶景に殺される可能性も十分にありますからね。景色に見とれていたら……なんていうことも大いにありえます。

これからいくつもある警告板ですが見かけるたびに気が引き締まりました。

黒部ダムから20分ほど下ってくると川が見えてきました。ダムから放水されている水が作る流れです。

黒部ダム正面から見る放水はもはや爆発。こんなアングルからダムの放水を眺めることができるのも下ノ廊下ならではですね。ダムの威容、放水の勢いにただただ圧倒されます。

黒部ダム、上から見るか下から見るか。この距離からでも放水の水しぶきが当たります。凄まじい水量ですね。

徐々に山々に挟まれ川が狭まってきました。峡谷らしい景観になってきます。

まだまだ下ノ廊下のほんの入り口ではありますが既に

美しい!

エメラルドグリーンの川に、激しい流れが作る飛沫の白が写真に映えますねえ!

普段の登山ではなかなか目にすることのないタイプの景色にシャッターが止まりません。夢中になりすぎることが危ないのですが、ドキドキワクワクを抑えるのもこの場所では容易ではありません。それほどに素晴らしい自然( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

丸太橋すら珍しく感じて撮ってしまいます。下ノ廊下のイメージとして持っているのが狭い通路に丸太橋だったので、実物を目にするとついに来たかというちょっとした感動がありますね。

……今後、いやになるくらい渡るのですがこの時はまだ新鮮な気持ちです。

時刻は9:30

日が昇ってくるにつれて景色もより色づいてきました。

岩場の陰には補修用の資材がところどころに置かれていました。登山者としては何気なく通り過ぎてしまいそうな光景ですが、よく考えるとここは標高の高い秘境。人や車が簡単に入れる場所ではありません。そんな場所まで重い資材を運び込み、毎年整備を続けているのだと思うと、その労力の大きさに頭が下がります。

下ノ廊下を歩くのに、特別な通行料がかかるわけではありません。必要なのは幕営地のテント代や交通費といった最低限の経費だけです。それなのに、危険な場所の修繕を欠かさず行い、登山者が安全に通れる環境を守ってくれている。まさに陰の功労者です。

こうした方々の作業があって初めて、このルートを歩くことができるのだと実感しました。

ここが天国ですか。

そんなことを思ってしまうくらいきれいでした。水は透きとおっていて、まわりの緑も鮮やか。空の青さまで合わさって、ただ立ち止まって眺めてしまいます。

正直、この美しさを言葉で表すのは無理ですよ。写真を撮っても、この場の空気までは伝えらていない気がします。

岩がえぐられた狭い道。事前にイメージしていた下ノ廊下らしい道になってきました。

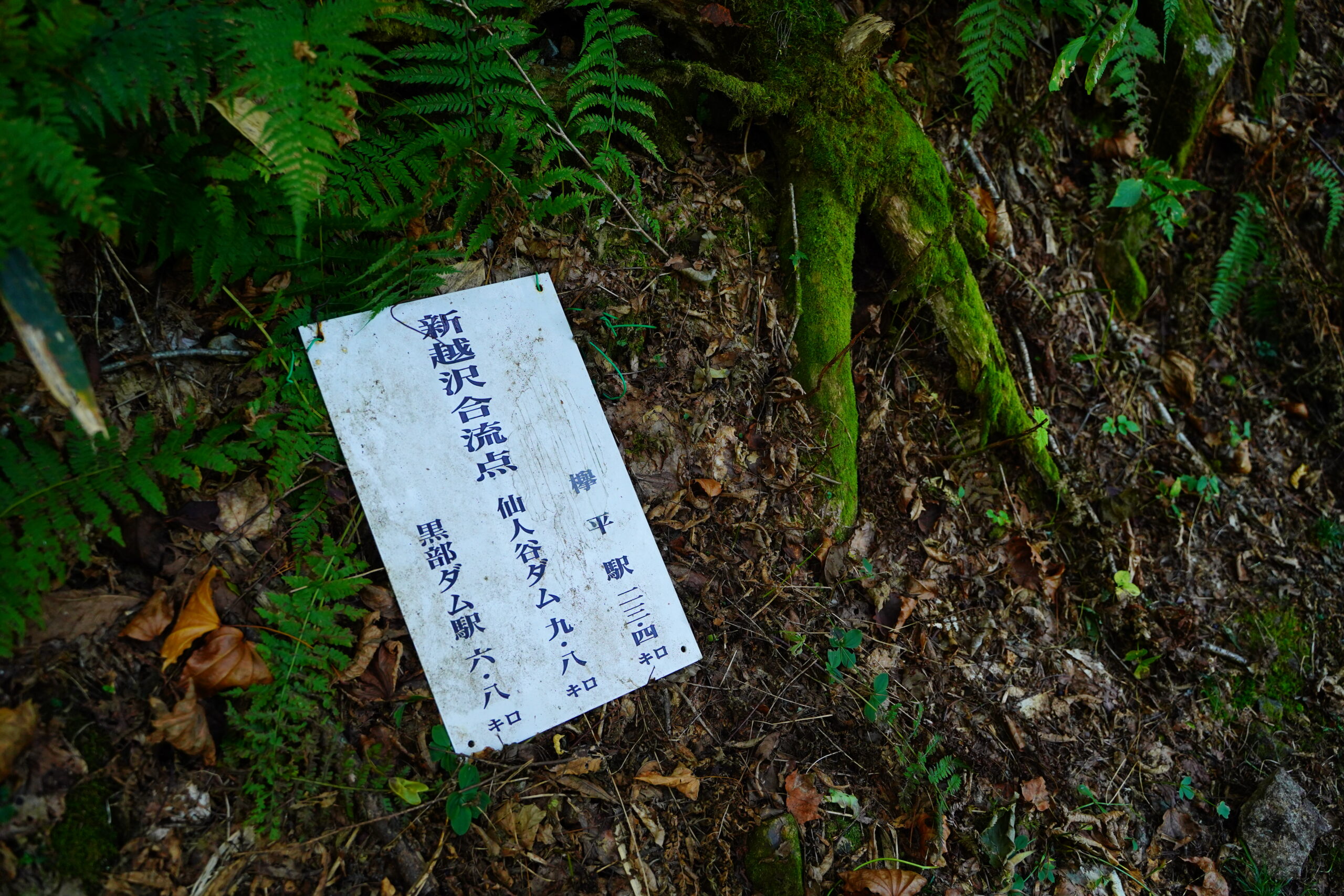

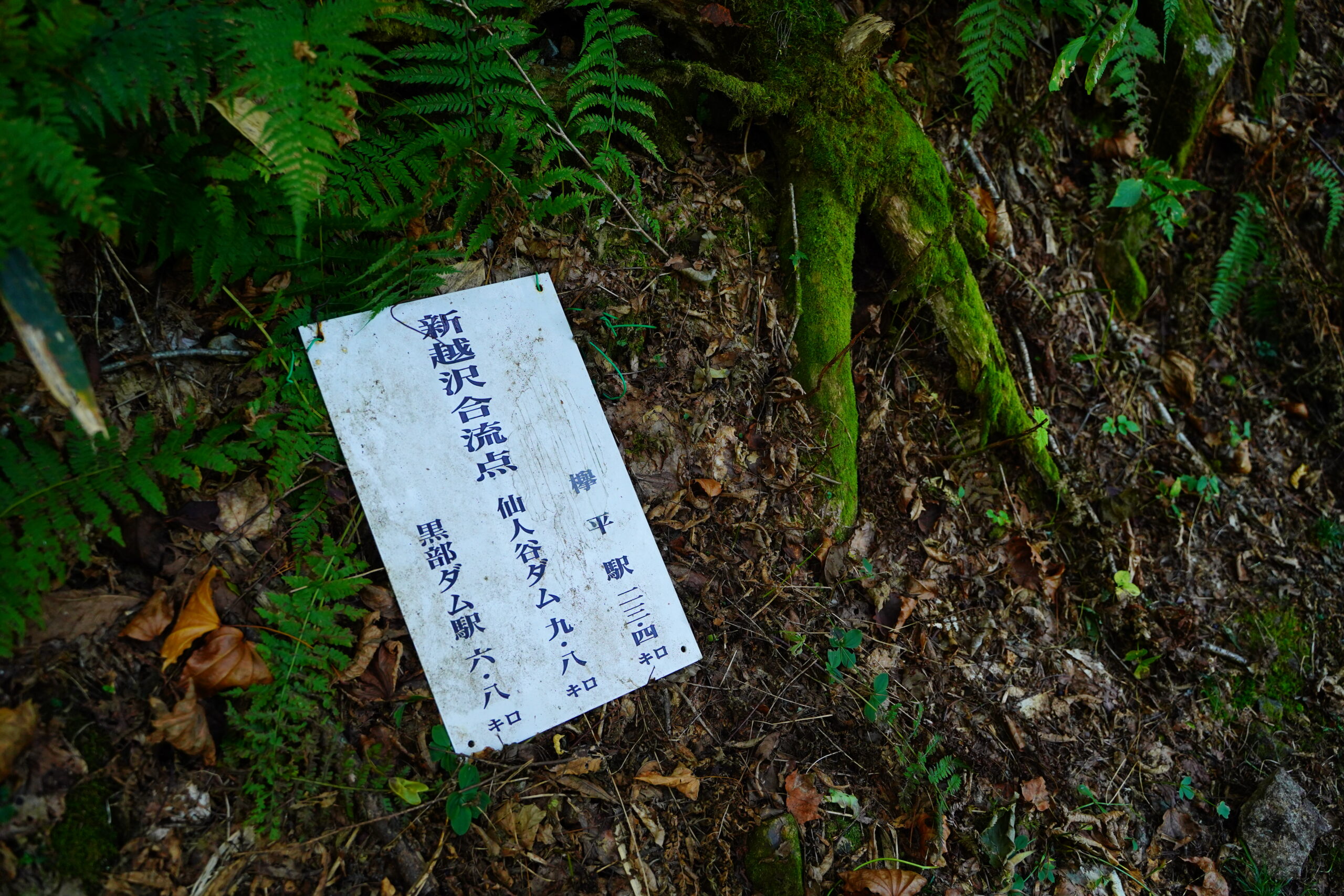

11:40 新越沢合流点

7kmほど歩いてきました。ゴールの欅平駅まではあと23.4km。果てしない……。

散らずにまっすぐ一本に伸びる滝。雨天時はほかにもいくつもの滝がみられるのだとか。雨天時に下ノ廊下にいることなんて考えるのも恐ろしいですけどね(=_=;)

それっぽくなってまいりました。どんどん危険になってきます。気合を入れなおしますよ!集中集中!

もうケガでは済まない高さ。「黒部に怪我はない」とは有名な文言ですが、本当に助かる気がしませんね。

比較対象がないので大きさが分かりずらいですがかなり巨大な雪渓です。10月半ばでこの大きさだと万年雪なのでしょう。

残雪の状況によって下ノ廊下の開通時期は大きく変わるので、比較的暖かいこの時期に通行できる私は恵まれているなと感じています。

12:20 大ヘツリの梯子

下ノ廊下ビックリポイントのひとつ大ヘツリの梯子です。

高所恐怖症の方にとってはかなりの難所なのではないでしょうか。私も結構ひやひやしました。丸太が太いのでつかんだ時に手のひらで覆いきれずグリップに不安があって怖かったです。

ここが下ノ廊下で一番のアスレチック建築物ではないでしょうか( •̀ᴗ•́ )

油断できないところが続きます。本当に渡り方にバリエーションのあるコースです。

12:50 黒部別山沢

峡谷を進んでいくにつれて高まる岩の圧。

それにつれて景色が美しくなっていくのは錯覚ではないはず。自然は人に対して厳しいほど美しさを増しますね。

厳しさは美しさ……。

それにしても厳しい……。

ザックが少し当たったら落っこちてしまいそうですよ。

13:20 白竜峡

もうこの狭い通が水でビッシャビシャなんですよ(=_=;)

厄介さもバリエーションに富みすぎです。

この桟橋は渡ってるときは別に何ともないんですけど……

振り返ってみてみたらイカレた道過ぎて爆笑しました( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

どう補修したんですかこの橋は。

絶対濡れるポイント再び。下ノ廊下、ただでさえ注意が必要なところばかりなのに、通路に滝が流れているのは怖すぎます。退屈しない道ばかりですよ(^-^;

14:20 十字峡

黒部川本流に劒沢と棒小屋沢が合流する地点。ゆえに十字峡。

十字峡にかかるつり橋を渡ります。

相変わらず恐ろしい道ですがずっと歩いていると危険さに慣れてくるんですよね。それが最も危険なのですが。

岩の質も変わり景観は常に変化。おかげで飽きが来ないので辛うじて集中力は保たれます。

14:50作廊谷合流点

ここはすごすぎる。道が土砂崩れに完全に巻き込まれて消えています。

雪崩れた岩々の上を渡るのは非常にスリリングでした。

この土砂崩れエリアはシンプルに標高が高くて肝が冷えますね。

道が狭くてワイルド。下ノ廊下です。

15:10 半月峡

スタタタタ……

15:15 S字峡

小さい秋発見。下ノ廊下は紅葉にはまだ早かったようです。紅葉に染まった下ノ廊下もいつかまた訪れたいですね。

黒部川第四発電所が見えてきました。送電線の引き出し口が二つ確認できます。

ここは冬季の積雪や雪崩から守るために黒部ダムから10km下流のここに作られています。景観を損ねないように全設備が地下150mの場所に収められているという徹底ぶり。

東谷吊橋。ここを渡ると次はいよいよ仙人谷ダムです。

なかなかの高度感ですがこれまでの道で高さの感覚がバグっているので恐怖を感じなくなっています。しかし橋の隙間は大きく、気を抜いていると踏み外しかねないので要注意。

君さっきは「危い!」じゃなかった?

東谷吊橋を渡ってすぐにこちらの建物。

資材置き場でしょうか。ここで小休止としましょう。

先ほど渡った東谷吊橋が見えます。

休憩終了。トンネルを進んでいきます。時刻は16時。トンネル内はヘッドライトが要る暗さになってきました。

仙人谷ダムへ向かう車道を進みます。

めちゃくちゃデカいカエルにビビりながら……

16:15 仙人谷ダム

仙人谷ダム到着です!

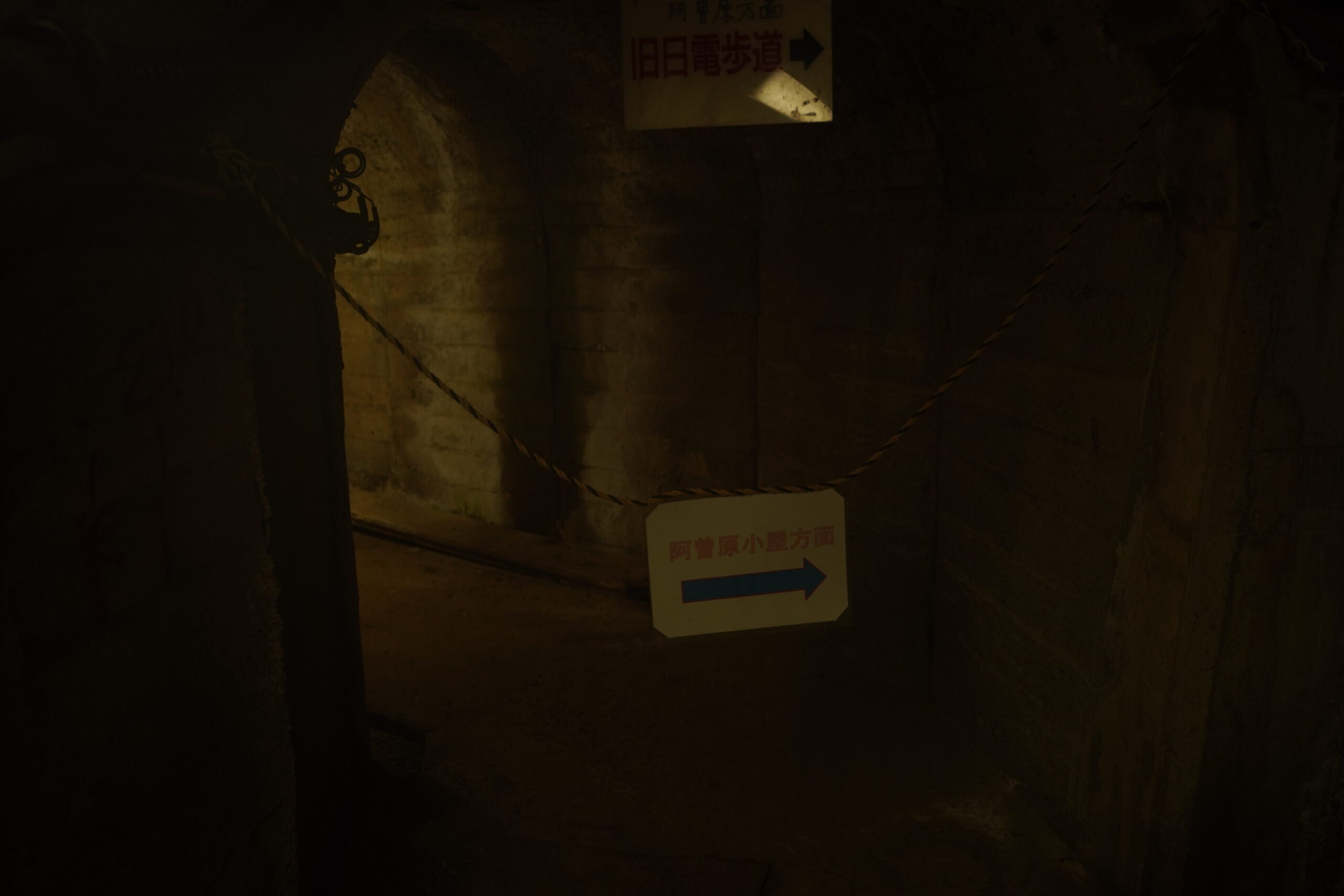

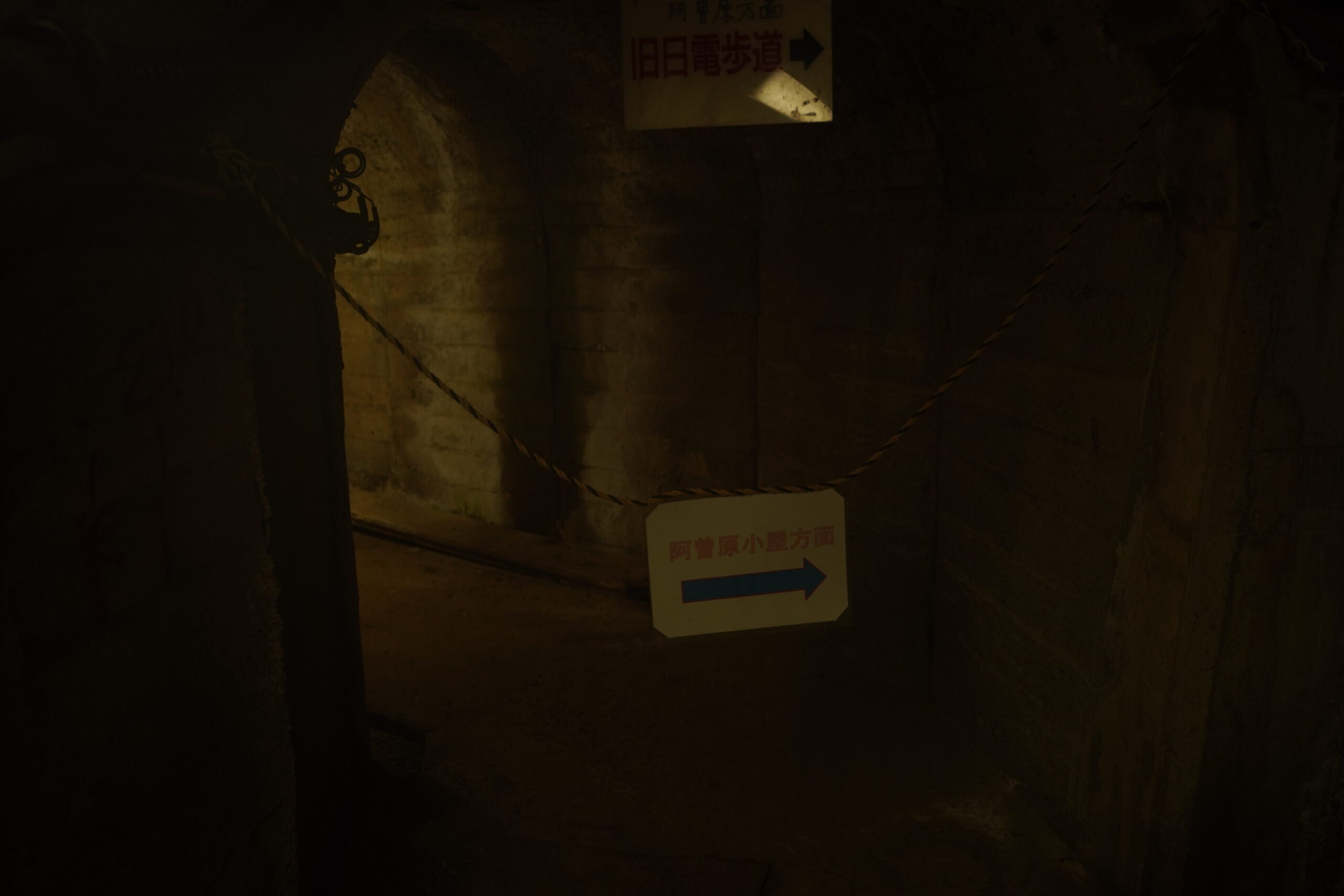

案内にある「阿曽原」は今日の宿泊地。案内に従ってダムの上を通過します。

ダムは橋代わりかな? と渡り切ると……

矢印は

屋内を指示していました。中に入るんですね。

なんと下ノ廊下は仙人谷ダム内部がトレッキングコースになっているのです! 面白すぎるでしょう( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

こんな登山は初めて。

仙人谷ダム建設。特に欅平から仙人谷まで工事用資材を輸送するための軌道トンネルの掘削は、黒部ダムの大町トンネル掘削に負けず劣らずの難工事として知られます。

『黒部の太陽』の中でも主人公の父が現場指揮をとった黒三ダムの工事として描写がありますね。

吉村昭の名著『高熱隧道』ではこのトンネルの開通に至るまでの苦労が描かれています。

本当にすさまじい工事ですよ。破砕帯にぶち当たった大町トンネルが水に悩まされたとするならば、この起動トンネルの大敵は熱です。トンネル掘削中に高熱の断層に当たり、断層の温度は最終的に摂氏166度を記録。岩盤からは熱湯が噴出し、発破用のダイナマイトは自然発火し暴発。宿舎は雪崩に根こそぎ吹き飛ばされ、この工区での人命損失は233名にまで登りました。

高熱隧道は黒部峡谷の欅平と黒部ダムを結ぶ「黒部ルート」見学会に抽選で当たれば従業員専用トロッコで通過することができるようです。何とロマンのある……。

この画像の白いモヤは湯気。先述の通り高熱の断層の影響です。

仙人谷ダムを出ました。施設内はずっと暑かったので外の涼しい空気が気持ちいいです。黒部ダムからここまでが旧日電歩道となります。

仙人ダム出てすぐに関西電力『人見寮』が見えます。お勤めご苦労様です。

さあここからは今日の宿泊地『阿曽原温泉』を目指すのみ。

と思いきやここから阿曽原温泉までが今日一で過酷な登り。7時間以上歩いてきてラストにこの登りは非常に堪えます(^-^;

17:30 阿曽原温泉

すっかりが暮れた頃に阿曽原温泉到着。テント場もほとんど埋まっていたので空きスペース探すのに必死で写真を撮っていません。今になって思えば撮っておくべきだった……(後悔先に立たず)

何とかテントを張ることができたので、すぐさま荷物を放り投げて倒れ込みます。

とにかく飯と酒です。小屋で購入したロング缶を胃に流し込みます。本当に涙が出る程に美味いですね山での酒は。この感動のために登っているといっても過言ではありません。

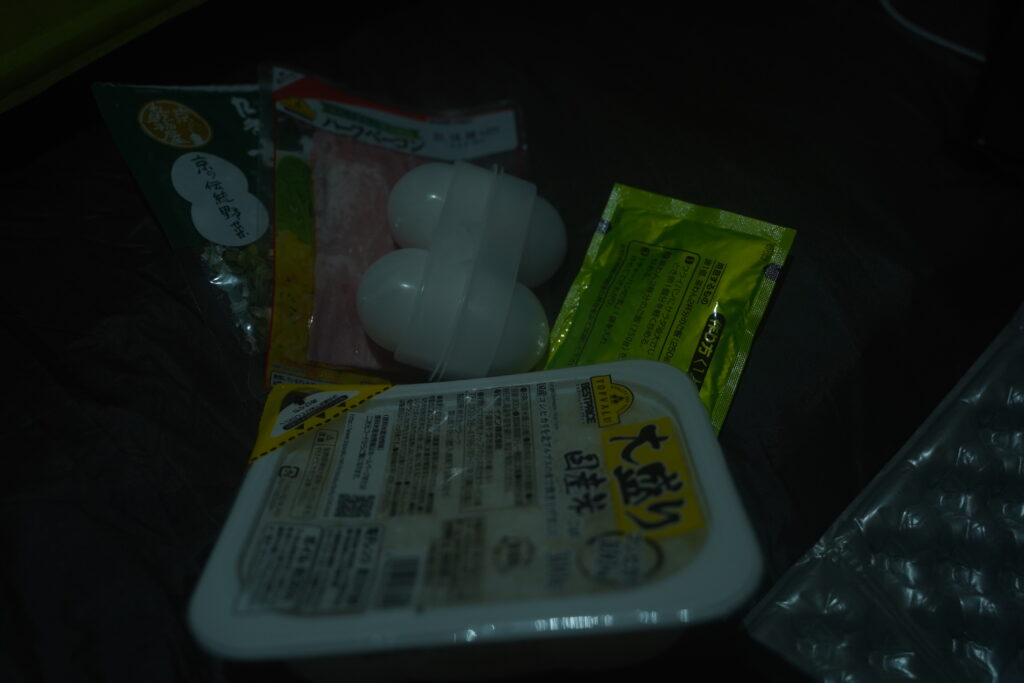

調理も億劫ですが空腹には勝てません。今日の献立はチャーハンです。パック飯を炒めれば自宅で作るようなチャーハンになるだろうという目論見でご覧の材料を持ってきましたが果たして上手くいくのか。

過去一で美味い山飯でした。空腹時に山で食うチャーハン、泣きますね。こんなにもうまいものが存在するのかと。あとなんの料理をするにしても卵は最強です。割れるかもしれないリスクを背負ってでも持ってくる価値があります。

空腹は収まらず棒ラーメンも開けちゃいました。8時間くらいずっと行動していたわけですからね。明日もハードな山行となるでしょうからしっかり食っておきましょう。

阿曽原温泉露天風呂

阿曽原温泉というくらいですから当然温泉があります。食事を終えてダラダラしながら完全に陽が落ちてから入浴しました。20時ごろだったか、混浴の時間帯だったので写真が取れなかったのが口惜しいところです。

露天風呂はテントサイトから10分弱下った所にあります。結構遠いので夜に入るのであればヘッドライトが必須です。温泉は脱衣所もなく、皆さん着替えはあたりに何枚か敷かれたスノコの上に置いています。少し不便ですが山奥の秘湯に設備の充実を求めるのも贅沢な話。

先客に倣ってスノコの上に着替えを放り、体を洗ってからいざ入浴。本当ね。この時間帯に入って良かったですよ。日が落ちるとあたりを照らすものは何もない真っ暗闇。星がすごいんです。この阿曽原温泉で見た星がこれまでの人生で一番美しい星でした。温泉に浸かりながらただただ空を見上げてちょっと泣いてしまいましたもん。

いつまでも浸かっていたい気持ちになりましたが気力で這い出てテントへ帰りました。湯自体は少しぬるめだったので着替えは手早く済ませないとあっという間に湯冷めしてしまいます。単にテント張って寝るだけの場所かと思っていましたが、思わぬ感動に巡り合えて大変満足な気持ち。最高の気分で一日を締めることができました( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )

コメント