神戸港から始まる「富嶽三十六景」をめぐる旅、ついに開幕。初回は「尾州不二見原」 「東海道吉田」の二つを紹介します。

これまで自転車で走り続けてきた私にとって、車で旅をするのは初めての経験。ハンドルを握ればあっという間に景色が変わっていく速さに驚かされました。便利で楽な分だけ、自転車でゆっくり進む旅の感覚を失ってしまうのではないかという一抹の不安も抱きながらの出発回です。

旅の始まりはお馴染み神戸港から

2025-7-24

もはや何度目の神戸港か。自転車日本一周のスタート地点でもあり、百名山バイク旅のスタート地点でもあり、そして今回富嶽三十六景の旅にと、三度スタート地点となったお馴染みの港です。

宮崎から本州に出るのにはフェリーで神戸港まで来るのが最適解すぎるんですよね。そのおかげで中国地方に全く縁がなくなってしまっているというさみしい状況。旅が終わったら今度こそ陸路で宮崎まで戻りたいものです。

何度も来ている神戸周辺は初見の道よりは走りやすいですが交通量はめちゃくちゃ多いので慎重に運転します。神戸港から守口市あたりまでのごちゃごちゃ具合は慣れませんが。渋滞になりやすいですし。

瞬間移動の車移動

本当に驚きなんですけどもう亀山市に着きました。これで今日の行動は終了です。マジかよ。

バイク旅の時も思いましたが車だとさらに寄り道しなくなるので全く撮れ高がありません。移動に費やす日は何も書くことがないかもしれませんね。移動日というのはそういうものなのかもしれませんが、自転車旅であれば移動日であっても20枚くらいの写真を撮るので、それにキャプション入れるだけでもそれなりのボリュームの記事になるのでなんだかさみしい感じです。車と自転車ではシャッターチャンスの多さが雲泥の差なこともありますが。

これだけで終わるのも味気ないので小屋部分の内装紹介でもしますか。これは旅序盤しかできない解説なので助かりました。文量的に。

荷台の小屋内部はこのような状態になっています。1/3は自転車で埋まっていますね。もう1/3はベッドでその下が収納になっています。最後の1/3は通路というか足置き場ですが初日にしてもう荷物が占領しています。食料や水を追加したらもう足の踏み場はないかもしれません。

ベッドの頭の方には跳ね上げ式の机があります。この机を下ろせば……

仕事場が顕現。自転車日本一周時代は公園のベンチや、テントの中で膝の上にのせて作業していたことを考えるとなんと快適なデスクか。これだけではるかにこれまでの旅スタイルよりも快適です。

チャリダーとの出会い

2025-7-25

緊張の初日を無事に終え二日目。何事も初日が緊張して失敗しやすいのでそこを超えればちょっぴり安心できます。とはいえまだまだ車の運転も怪しいところがあるので慎重に旅をしていきます。一応ゴールド免許ではありますが車の運転自体は3年ぶり。サンバートラックを購入して小屋を建てるまでに1か月あったので運転のリハビリは十分できたと思いますが油断せずに参ります。

亀山から名古屋へ向かっている途中、道で気になる人を発見。すぐさま近くのコンビニで停車し、スポドリや行動食を購入してその人を待ちます。

お話しさせてもらったのは日本一周中のチャリダー。しかもなんと私と同じ宮崎県民だというじゃないですか!

差し入れをお渡しして、私もかつてチャリダーだったことを伝えると意気投合。チャリダー同士というのも珍しいのに、同郷ともなればよりご縁を感じてしまいますね。

車での移動でも嫌になるくらいの猛暑ですから自転車で移動する苦しさは察して余りあります。お互いの無事を祈ってお別れしました。良い旅を!

旅の序盤からチャリダーと交流できてなんだかいい気分です。私もチャリダー時代は多くの方々に支えて頂きましたから、その恩を少しでも次のチャリダーに返せていけたらうれしいですね。

そんな猛暑の中励むチャリダーを尻目に早速イオンで涼んでしまっている私というやつは……。

体力的な面で車やバイクは自転車より優位ですがそれでも暑いものは暑い。特に私のサンバーはエアコンなしの頑固オヤジ。体で風を受けられない分バイクよりも苦行です。熱中症にも余裕でなってしまうので体をいたわりながら進んでいきます。

担担麺や 天秤 四日市本店

イオンを出たらお次はお昼ごはん。やってきたのは「担担麺や 天秤 四日市本店」です。自転車日本一周の時にも訪れた担々麺屋さんに再訪です。

ここの担々麺とてもおいしいんですよ。食べ応えのある大きなひき肉に、花椒の効いた麺とたれ!

なによりもこの、残ったスープに無料のご飯をぶち込んで食べる締めが絶品! 四日市に来るたびに食べたくなるラーメンです。

「尾州不二見原」名古屋

車での移動は本当にワープしているかのよう。四日市でラーメン食べていたかと思えばもう名古屋に入っています。実際には決して楽ではない運転の疲労がありますが、こうしてブログでまとめるとその道中の写真がないので瞬間移動したような印象。

さて、決して走りやすいとは言えない名古屋に、わざわざ限定解除したての私がなぜノコノコやってきたかといいますと、ここがこの旅最初の富嶽三十六景スポットだからです。そうでなければできるだけ名古屋市内は走りたくはないですね。駐車場も少ないですし、初見殺しの道が多くて怖いですし。なんだ2車線一通って。

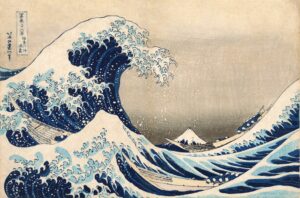

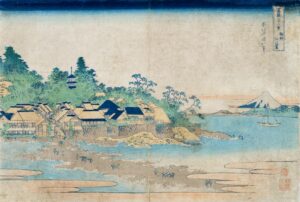

名古屋の交通事情は置いておいて、記念すべきこの旅最初の富嶽三十六景は「尾州不二見原」です。

尾州不二見原とはその名の通り尾州(尾張国)にあった富士見原のこと。現在地で言うと愛知県名古屋市中区富士見町周辺ですね。

尾州不二見原は富嶽三十六景シリーズの中で最も西方かつ最も遠い位置から富士山を描いています。富士見原の名前の通り、ここから富士山が見えたという記録が残っているようですが、実際にはここから富士山を望むことは不可能。富士山と南アルプスの聖岳と見誤ったものと考えられています。

そもそも聖岳は独立峰ではないので絵のように一つの山だけが見えることはありません。

しかし北斎はそれを承知の上で想像の富士山をこの地から見えたものとして描いたのでしょう。現実では見えないものを描くといった例は北斎に関しては枚挙にいとまがありません。

実際は富士山みえねーじゃんwww

みたいな意見に関してはもう本当にお黙りくださいです。無粋の極み。北斎に楯突くなかれ。

お前には見えないのか、あの富士が……?

北斎もそう言っていることでしょう。

しかし現在の富士見原はご覧のように大都市名古屋ですから聖岳すら拝めないのは少し寂しいですね。

あのクレーンに吊ってもらえばなんとか見えるか、というレベル。このように北斎の時代と現代の街並みの違いについて考えるのも今回の旅の醍醐味かもしれません。

名古屋を出たら道の駅「デンパーク安城」にて車中泊。お疲れさまでした。

自転車で日本一周していた時ならば絶対に寝床には選ばないような人通りの多い道の駅。それが車になるというだけで容易に一夜を明かせてしまうこの楽さに驚いています。

「東海道吉田」愛知県

2025-7-26

感動の車中泊を終えて翌日は愛知県。ここがお次の富嶽三十六景スポットになります。

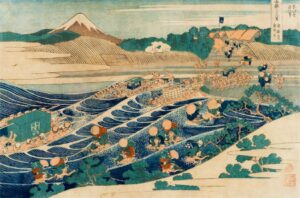

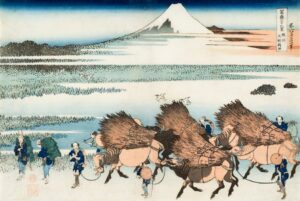

作品名は「東海道吉田」。「吉田」とは東海道の宿場町のひとつで、現在は愛知県豊橋市札木町に吉田宿の本陣跡があります。

本図は看板に「不二見茶屋」とあるように、富士山が望める茶屋が舞台です。「尾州不二見原」に次いで富士山を遠方から描いた作品ですから、実際の吉田宿からは、晴れた日になんとか富士が捉えられる程度のはず。つまり北斎は現実にはあり得ないほど雄大な富士を画面に据えています。すなわちこの絵にも「尾州不二見原」と同じようなフィクションがあるわけですが……

やっぱ富士山みえねーじゃんwww

言ったよなァ……

北斎に楯突くなと……!

これは地理的な正確さよりも、「人々の心にある富士の理想像」を表した絵画的な嘘というものです。北斎は写実を越え、富士を日本人の精神的な象徴として配置しました。茶屋の軒先を額縁のように用い、日常の風景と理想の富士を一つの画面に共存させたことで、「見える富士」ではなく「思われる富士」を描いたのです。現実の距離を越えて、心の中にある富士を可視化した北斎の構図は、まさに信仰と想像の交差点に立つ一図といえます。

Adobe(画像・映像編集ソフトを開発するアメリカのソフトウェア企業)が何かの講演会で言っていた「写したままから、感じたままへ」という言葉を思い出しました。写真においても、ただ現実を忠実に写すことが価値だとは限りません。最近では、バリバリに彩度を上げた紅葉の写真や水面をピッカピカに編集した池の写真なんかが「実際はこんな景色じゃない」と叩かれることがありますが、そもそも「見たままの写真」など存在しません。カメラが違えば発色も変わり、レンズの焦点距離や個体差によって空間の歪み方も異なります。同じ被写体でも機材や設定によってまるで違う絵になるのに、画像編集を行っていないというだけでそれを「無加工」と呼ぶのはあまりにも短慮。写真とは現実の複製ではなく、光と感性による再構築です。ならば、感じたままに調整し、理想の光景へ近づけることは、むしろ表現者として自然な行為でしょう。

絵だって同じこと。かろうじて見えるような富士山だってデカく描いていいのです。

そんな「東海道吉田」の現代の姿を求め、コインパーキングに車を停めて街を歩いていくのですが、とにかく暑い愛知県。そして熱い。こんな天気では、対策なしでは1時間もせずに熱中症になってしまいます。対策といっても帽子をかぶって水分補給を怠らない程度のことですが……もう日本の夏には日傘がほぼ必須かもしれません。

暑さに耐え東海道を歩きます。かつての吉田宿の跡はいくつも見つかりますが、どれも街中に石碑がひっそりと立つだけの簡素なもの。往時の宿場を想像して歩いてきただけに拍子抜けするような気もしますが、長い時間の中で形あるものが失われ、こうして石碑だけが残るのも自然なことなのかもしれません。期待と現実の差を前に、「ああ、今はこういう姿なのだな」と静かに納得させられます。

「うなぎ 丸よ」前にある竹垣に囲われた「吉田宿本陣跡」の石碑は、ほかの史跡よりわずかに格式を感じさせます。控えめながら整えられた一角で、往時の宿場の中心であった面影をかすかに想わせますが、周囲はすっかり現代の住宅街に変わり、立ち止まる人もほとんどいません。ここが富嶽三十六景にゆかりのある地だと知って訪れる人はいったい何人いるのでしょうか。

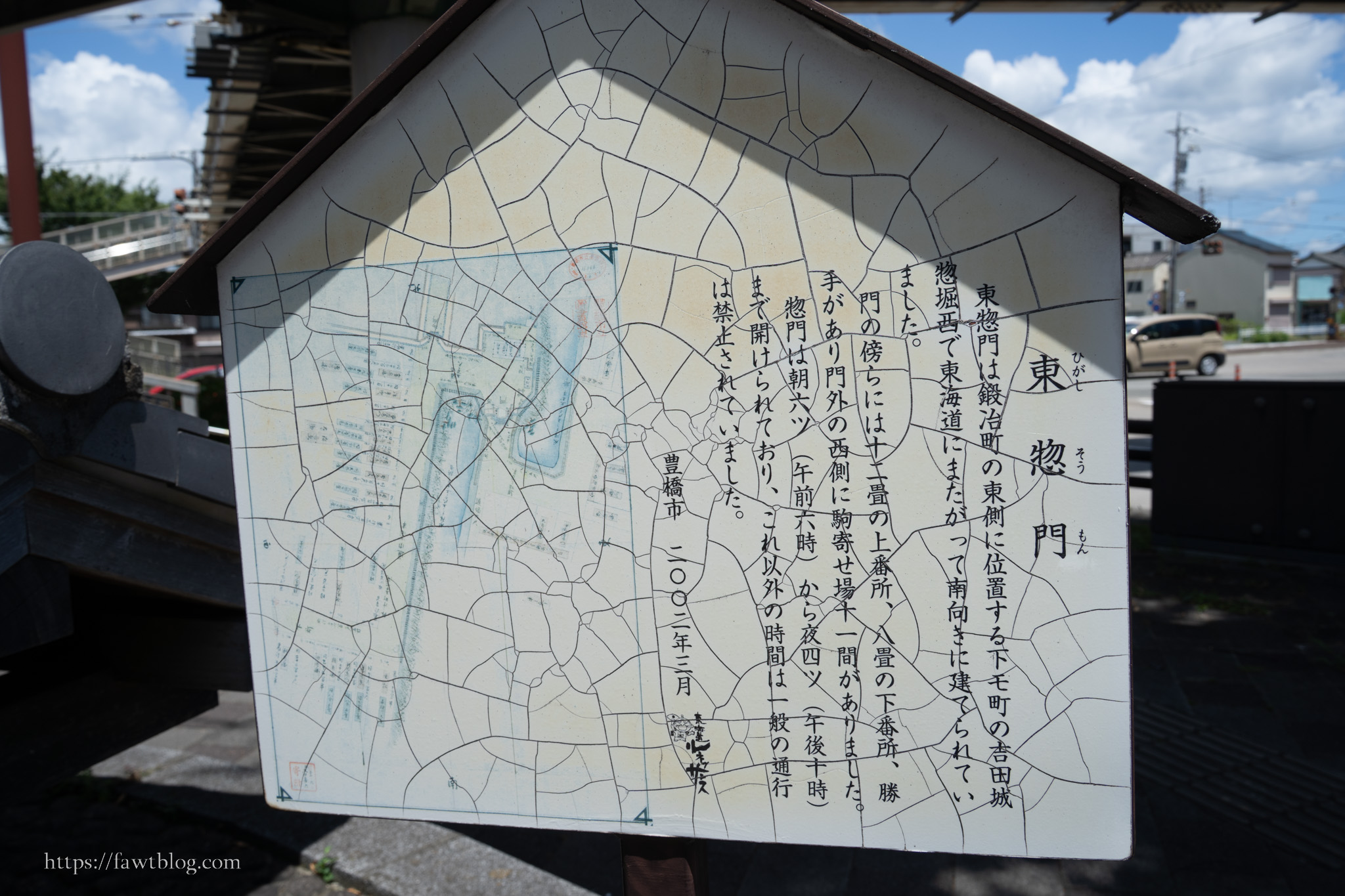

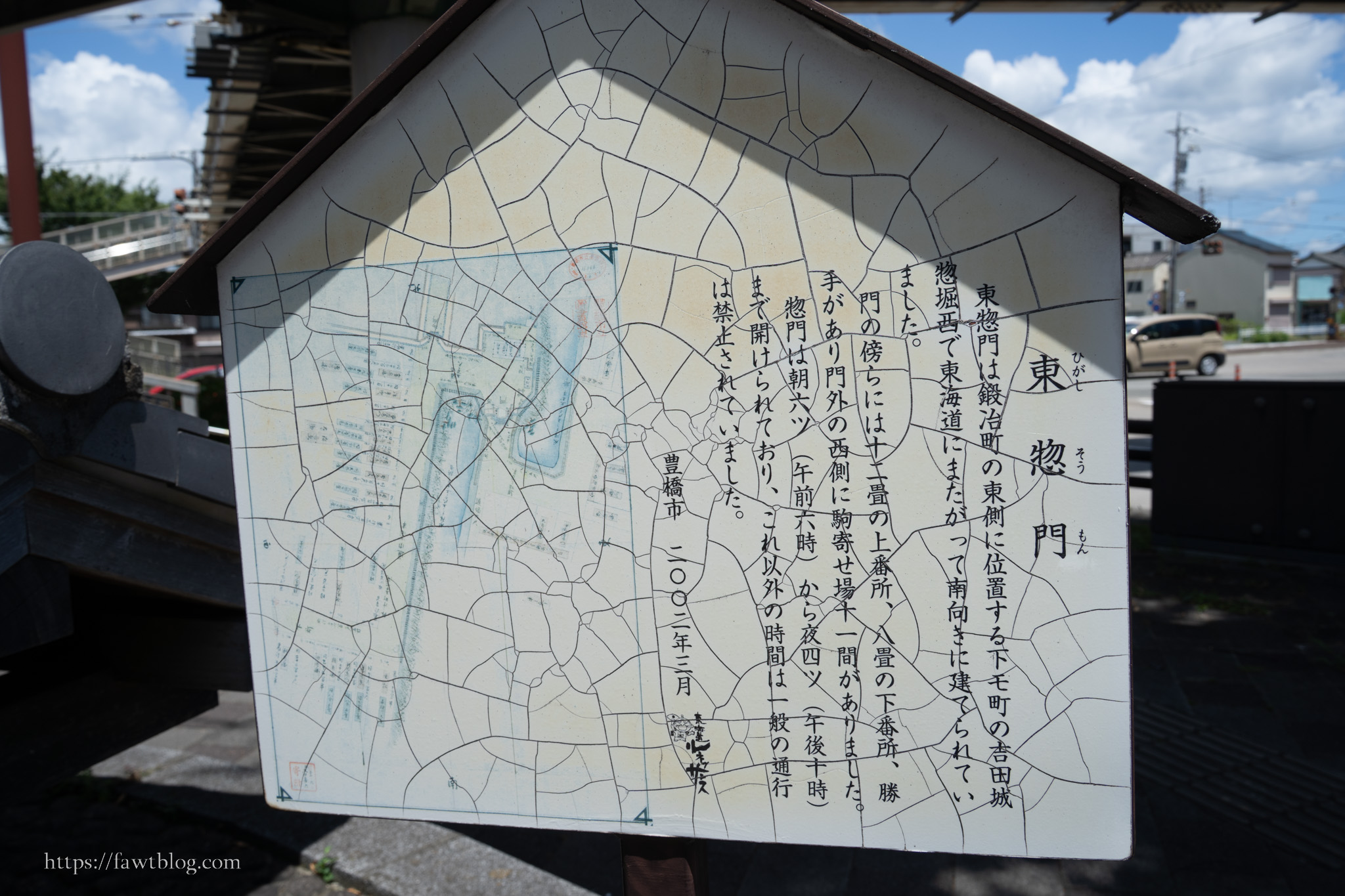

吉田宿ゆかりの場所として東惣門跡も見学に。この門をくぐった先に吉田宿がかつては存在しました。ブラタモリの東海道回で見た覚えがあったので足を運んでみました。

炎天下。一刻も早くこのコンクリートジャングルから離れたいところですが東惣門を見たならばもう一か所行かねばなりません。

そう、東があるということは当然、西もある。ということで西惣門跡です。これにてノルマ達成。コンビニで冷凍アクエリアスを購入しておでこにあてながらコインパーキングに戻りました。常軌を逸していますよ愛知の夏。

車を走らせて道の駅「掛川」へ。本日はここで車中泊。

道中、スーパーで買ったスイカをデザートに夏気分を満喫します。500円くらいの安いスイカなのでまあまあ大味で、さらに温いこともあってあまりおいしくはなかった……

自炊がしやすい車中泊。自転車やバイクで旅をするときは絶対持ってこないフライパンもあるので料理がしやすくて助かります。小屋内が灼熱のサウナになってしまうのはもう我慢するしかありません。夏は過酷……

コメント