「富嶽三十六景」をめぐる旅第二回。富士山の町、静岡に入り富嶽三十六景スポットも増えてきました。今回は一日で3つの富嶽三十六景スポットを巡ります。山に行き、川に行き、海に行く。海千山千の取材回、どうぞお楽しみください。

ほこから

ほこから海千山千ってそういう意味じゃないでしょ

「遠江山中」粟ヶ岳

2025-7-27

道の駅「掛川」からおはようございます。この道の駅はセブンイレブンが入っていてとても便利。コンビニ飯で朝食を済ませて出発です。

朝食もおにぎり2個程度で済むので車での移動は楽ですね。自転車だと飯がガソリンなので朝からパスタ200gは茹でて食べていたものです。テントも張らないでいいので撤収の手間もなし。これはもう旅は車でしかできないかもしれません。

ああもうバイクで移動したい!

早速の前言撤回。今日の富嶽三十六景スポットは山の中なので登山の必要があるのですが、その登山口までのアクセスが非常に煩わしかった。登山口に最も近い駐車場はかなり傾斜がきつく、軽トラキャンピングカーだともしかしたら横転してしまうのではないかと恐ろしく停められませんでした。かといって来た道戻ろうにも細い一車線なので何度も切り返しながらのUターン。バイクで旅をしていたころはなかったストレスです。

登山をメインに旅をするならキャンピングカーのような大柄な車はよろしくないですね。軽トラの車幅なら登山口までの細い道でも問題はないかと思っていましたが実際は車高もネックになってくるとは。あと単純に登坂での馬力が足りません泣。

少し離れたところでなんとか駐車はできたのであとは登山に集中です。本日やってきたのは静岡県掛川市の粟ヶ岳。往復2時間ほどの低山ですが、これが今シーズン初登山となる私にはいいリハビリでしょう。

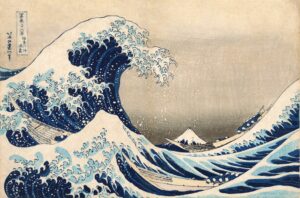

粟ヶ岳に来たのは富嶽三十六景「遠江山中」の写真を撮るため。遠江(とおとうみ)とは静岡県西部地方のことで、本図はタイトル通りその地域の山中からの絵なのでしょう。当然のことながら静岡県西部にはいくらでも山がありますからこれだけではどの山かは特定できません。舞台ではなく、そこで働く木挽きにフォーカスした絵という意味合いが強いように感じます。

というわけで粟ヶ岳というのは私の個人的チョイス。静岡県西部といえば日本を代表する山脈の一つ南アルプスがそびえますが散々登ったエリアなのであえて今回行く必要もないと判断しました。というかシーズン初めの私には過酷する山ですあそこは。

ちなみに南アルプスから見た富士山はこんな感じ。二つ角の立った鬼のような印象を受けるワイルドな山容ですね。

そんな南アルプスをバリバリ登っていたのも過去のこと。今の私は30分登るだけでヘロヘロのビギナー登山者です。休憩用のデッキを見つけるとすぐさま避難して休みます。

粟ヶ岳はお茶の名産地。昼夜の寒暖差が大きく、ここで育つ茶はマイルドな味わいになるそうです。

そんな茶農家さんのためなのでしょう。登山道のほとんどは舗装路で覆われ車が乗り入れられるようになっています。この舗装路がまた登山靴で歩くには適さない道で足にダメージを与えてくるんですよね。

お茶畑で有名な低山に地獄穴などという物騒なものが。見どころが意外に多い粟ヶ岳です。

阿波々神社まで来ればほぼ頂上です。

神社裏手に粟ヶ岳山頂標識があります。これにて登頂です。

木陰が涼しい……。疲労の大部分は登りの負荷ではなく日光ですね。夏の陽を受けながらの低山登山はもはや娯楽ではなく罰。

少し歩けば茶草場テラスという場所があります。景色を眺めるならこちらが適しています。

粟ヶ岳は晴れているのですが富士山側には雲がかかっていてよく見えません。「尾州不二見原」の名古屋から比べると大分と富士山にも近づいてきましたがまだまだ遠いですね。

テラスで少し休んだら舗装路側から下山。車で登ればテラスへ行くのも簡単なものでしょうね。道が敷いてあるといえど私の軽トラで登っていきたくはありませんが涙。

「東海道金谷ノ不二」かなや大井川緑地

下山したら即出発。どんどんと富士山に近づいて参ります。

「遠江山中」のお次は「東海道金谷ノ不二」。東海道の宿場町である金谷宿は現在の静岡県島田市、大井川の西岸にありました。本図はその大井川を懸命に渡る人々を描いたものです。当時の大井川は幕府の防衛政策により橋を架けることも、渡し船も禁止。ゆえに人々は川越人足を雇い、人足の方や連台にのって川を渡るしかありませんでした。そんな、川に揉まれる人々の「動」たる奮闘に、ただただ「静」としてある富士山の対比が気持ち良い一枚。画面下半分を使ってダイナミックに動きを書いているがこその気持ち良さですね。「東海道金谷ノ不二」は富嶽三十六景の中で最も多くの人が描かれた絵です。

そんな大井川の現在の姿がこちら。橋を架けられなかったのも昔の話。「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」と詠われた激流も制するは人の業。インフラのありがたさを思うばかりです。

「駿州江尻」静岡市清水区

サクサク進みます。記事上は。運転の手間はありますがそこは取れ高にも文章にもならぬ苦労。悲しいですね泣。

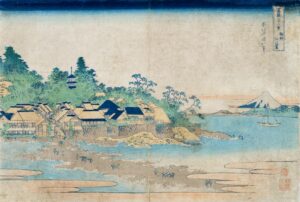

記事にはならぬ苦労を超えてお次は「駿州江尻」。江尻も東海道の宿場の一つです。

江尻宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置します。清水区といったらちびまる子ちゃんの聖地ですね。北斎は偉い人、そんなの常識。

江尻宿のすぐ近くには清水湊があり、海運の要衝として大変栄えた宿場町ですが本図からはそういった賑わいは全く感じられません。華の富士山もかすみ、うっすらとその輪郭を表すのみです。

なんともおしゃれな一枚ですよね。本図から感じられるのは「風」。人はかがんで耐え、木も細木とはいえ幹からしなる強風です。風を受けている方はたまったものではないでしょうが、吹き飛ばされた菅笠や懐紙が画面を斜め一直線に走る動きは鑑賞者としてはとても気持ちのいい動きです。

現代の江尻宿はシャッター街(訪問日がたまたま閉店日だっただけかもしれませんが)となっていて「駿州江尻」の寂しさとは意味合いが違いますが。

「駿州江尻田子の浦略図」だが……

次なる富嶽三十六景を求め蒲原海岸へ。ここでは「駿州江尻田子の浦略図」を取材しようかと思ったのですが……

いい加減、富士山の姿をとらえた一枚が欲しい怒。天気のことに文句を言っても仕方ありませんがさすがにこうも富士山方面だけの曇りが続くと愚痴も出るというものです。さらに進んだ先に田子の浦港というドンピシャなスポットがあるので「駿州江尻田子の浦略図」の取材はそこですることにします。

ここでは単純に晴れた蒲原海岸の波音を楽しむにとどめます。夏を感じますね。

富士市に入り本日は快活CLUB「富士吉原店」にて行動終了です。久々の旅人の実家こと快活クラブ。ここに来ると旅をしているという実感がわいてきます。もう長いこと漫画喫茶で漫画を読んだことがありません。漫画喫茶では寝ることとデスクワークのみ。漫画を読んでいる時間がありません( ´艸`)

コメント